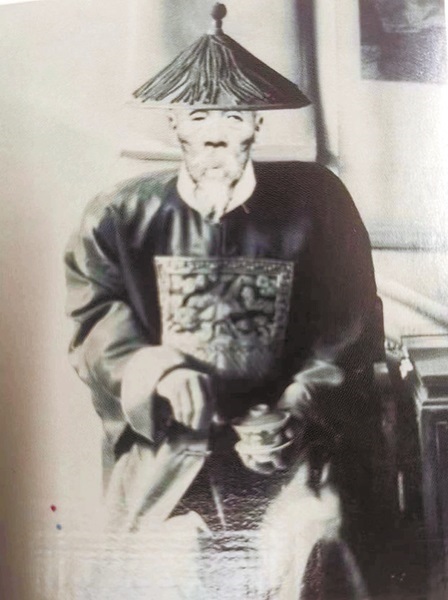

阎敬铭(1817~1892年),字丹初,清末朝邑县(今属大荔县)人。他形容猥琐,其貌不扬,脸像枣核,双眼一大一小,身材不满五尺。道光二十五年(1845年),他考中进士,入选翰林院庶吉士,后任户部主事。 咸丰九年(1859年),湖北巡抚胡林翼闻阎敬铭在户部办事严整,无私无畏,奏请调赴湖北,总办粮台,兼理营务。咸丰十一年,胡林翼向朝廷推荐称:“敬铭公正廉明,实心任事,为湖北通省仅见之才。自接办粮台以来,删减浮费,核定员额,岁可节省钱十余万缗[mín]。”“若异日蒙特恩赏给阎敬铭顶戴,署理巡抚,臣敢保其理财用人,必无欺伪。”九月,阎敬铭被授为湖北按察使。同治元年(1862年),继任湖北巡抚的严树森又极力推荐阎敬铭,说他“才可救时,其于刑律则准情酌理,于糈[xǔ]台则弊绝风清”,“实为湖北第一贤能”。八月,署布政使。 一天,湖广总督官文的一名副将,率领几名亲兵,闯入武昌城外一户居民家,强抢民女。女子哭骂不从,竟被乱刀砍死。其父母进城告状,县府官员都不敢过问。阎敬铭得知,勃然大怒,要出面问案。那副将赶紧逃进总督府中,被官文藏了起来。阎敬铭进府要缉拿凶犯,官文推说自己病重,拒不接见。阎敬铭即向随从传话:“去把我的被子拿来,我就在总督府的门房过道里住宿、办公,总督的病不好,我阎敬铭绝不回去!”他真的在这里住下来,一住就是三天,官文被困在家中,实在没有办法,只得派人请湖北巡抚严树森和武昌知府李昌寿来劝阎回去。严、李百般劝说,阎敬铭立誓,不惩凶手,绝不回府。官文无奈,只得出来相见,求阎息事。阎敬铭愤恨不已,岸然而视。严树森求他给官文一个面子,他提出条件:立即交出凶犯,当众剥夺官职,押回原籍,不许逗留片时。官文只得接受条件,交出凶犯。阎敬铭立呼衙役,将其颠翻捆拿,剥去衣服,当众重杖四十,发遣边疆。 光绪三年(1877年),山西省大饥,朝廷派阎敬铭去视察赈务。他一路敝车荆服,行李萧然。到任后,穿一身粗布官服,有敢穿绸缎者,罚捐饷济灾。光绪五年(1879年)三月,吉州知州段鼎耀扣留赈灾银,阎敬铭奏请朝廷,将其治罪。随后,阎敬铭又上奏:“山西、河南、陕西、四川各省差徭苦累,请敕分别查办裁减。”得到允准,使各省无名科派,大为减少。大臣恩承、童华奉使四川,过境时骚扰地方,加重百姓负担。他上奏皇帝,追究了恩承等人罪责。 光绪八年(1882年),阎敬铭奉诏入京,升为户部尚书。上任第一天,就亲自看账,并叫来档房司官问账,发现无论是领办、会办、总办,都不知部库的存银几何、出纳情况、盈亏怎样,甚至连算账、看账都不会。阎敬铭立即给皇帝上奏道:“满员多不谙筹算,事权半委胥吏,故吏权目张,而财政愈棼[fén]。欲为根本清厘之计,凡南北档房及三库(银库、缎匹库、颜料库)等处,非参用汉员不可。”光绪准奏。 阎敬铭查了账目,再查三库。其中绸缎、颜料两库,是全国贡品等实物收藏处,堆积如山,毫无章法,颜料、绸缎、纸张等混在一起,月积年累,大都霉烂,无法使用。进出账目是累积二百多年的流水账,无清无结。银库的问题更大,司官、差役无不贪污偷盗;掌出纳的掌库、书办,以大秤进,小秤出,天平砝码异常不等,弊端累累。阎敬铭亲自入库清点,清查了累积二百多年的库藏和出纳账目,震动朝廷内外。他当即斥逐了一批书办和差役,并参奏了号称“四大金刚”的原在户部任职的姚觐元(已调任广东布政使)、董俊翰(已调任湖北荆宜施道道员)、杨鸿典和旗人启某,使其“革职回籍”。 阎敬铭整顿户部积弊,揭开了许多黑幕,最突出的是揭出了云南省的军费报销案。他查明云南省当政曾派粮道崔尊彝和永昌知府潘英章,携带巨额公款,进京活动,要把并非军费的款项,纳入军费中报销,中饱私囊。他们先找军机章京、太常寺卿周瑞清,通过此人找到署理户部尚书的军机大臣王文韶和景廉行贿,以八万两白银的贿款,把云南“军费”报销了结。阎敬铭大刀阔斧地整顿,使言官们打消顾虑,逐渐敢言了。御史洪良品等,接连上奏,要求对王文韶、景廉即行罢斥,听候查办。与此同时,阎敬铭以户部的账目不清、三库混乱,参劾户部司官“含混草率”,进一步把矛头指向王文韶和景廉。清廷在阎敬铭等人敦促下,加紧审理此案。军机大臣景廉被降级,王文韶被逐出军机处;户部云南司主事孙家穆革职赔赃;太常寺卿周瑞清革职赔赃,流放三千里;永昌知府潘英章、户部主事龙继栋、御史李郁华等,也都被革职流放。其他与此案有牵连的官员,如工部侍郎翁同龢[hé](光绪皇帝师傅)等,都分别受到降级罚薪等处分。这一案件的审理,是中国近代史上的一件大事。 光绪九年(1883年),阎敬铭兼署兵部尚书。十一月以饷款艰难,建议新疆南北两路军旅实行屯田,诏可,每年可节省数十万金。光绪十年,又统筹全局,建议裁减新疆兵勇,主要办好三件事:“一为定饷额,一为定兵额,一为一事权”,均为皇帝采纳,令新疆各路统兵官员议定具体章程上报。同年三月,阎敬铭任军机大臣、总理各国事务衙门行走。接着,又以户部尚书任协办大学士。十二月,疏陈开源节流二十四条,均得旨次第施行。光绪十一年,授东阁大学士,管理户部事务。他查明八旗浮支库银,奏定章程十条,予以节制。 阎敬铭自任户部尚书后,凡议复各地收支军饷俸饷,及防勇口粮,杂支章程等,或裁减、或删除、或归并、或酌定额数、或停止部垫、或照章如数拨付,无不力求节约以裕饷源。他至户部之初,国库十分空虚,经过数年治理,就有了大量积存。光绪赞扬说:“该大学士近年整顿部务,日有起色,朝廷倚任方深。” 阎敬铭不仅忧国忧民,尽职尽责操劳国事,而且还为本乡本县办过不少好事。如办义塾、置义田;捐款给华原、西河两书院;创行“鱼鳞栉[zhì]比片”,把朝邑全县耕地分成六等编造“鱼鳞册”,按地的好坏纳粮,合理负担。有两件事至今仍为人们熟知和称道。其一是倡修“丰图义仓”。光绪三年关中大旱,同州、朝邑一带饿死者不计其数,特别是沙苑地区几至路断人绝。阎敬铭闻知,急回朝邑调查,他目睹惨象,忧心如焚。一方面迅速奏报朝廷立即拨款调粮实施救济;另一方面反复思考防旱备荒的长远办法,终于想出了修仓储粮、逢灾救民的妙招。随即亲自察看构图,选定朝邑县城西边南寨子高坡上为建仓地址。他匆匆回京,详写奏章,得到朝廷批准,令陕西官员抓紧施工。对于粮仓建设,阎敬铭多次写信作出详细筹划。主张“逐年积钱,逐年修廒[áo]。贱谷之年买以储之,以十二年之力为之,期予有备无患也”,“修仓款项,必令交代清楚。不清者,即禀官查之”。省内有人提议,可借此机会把仓城与朝邑县城连接起来,阎又致函陕西巡抚鹿传霖及王力斋等:“仓窑工程,无不赞拜诸兄实心实力,精勤备至。接连县城,工浩费巨,诚如来示,诸不易为。先就南寨修墉[yōng],就地为垛可乎?”他还就买粮的时间提出具体建议:“新谷早买必霉,晒干上市,总须至十一月买之,方可久存。到十一月,若谷价十分便宜,可多出钱买谷。”不久粮仓建成投用,在当地赈灾救济中发挥了重要作用。阎敬铭逝世后,当地人民感念其功德,在近仓处修建了“阎公祠”,慈禧亲书“龙虎”二字,刻于祠门两边的斜壁上。 其二是倡修河坝救赵渡。阎敬铭家居朝邑赵渡镇东街,黄河、洛河从赵渡东西两面流过,于镇南面交汇。时经两河长年不断侵蚀,使赵渡东西南三面被水包围,只有北面剩余很窄的陆地通道,似“金线吊葫芦”之势。阎在北京闻知此讯,即致函陕西省宪:“赵渡已三面临河,如北面黄、洛两河再归并一起,必被全部淹没。”“请托省宪立即设法在赵渡镇北两河岸边分别筑起拦水坝,绝不能让黄、洛河汇并,酿成惨祸。”省宪接函后,即拨巨额资金,委派道员宫尔铎速为督办。从中条山采运石料,于镇北田子村黄河西岸修拦水坝五处,镇西北洛河东岸急流处修拦水坝两处。两边坝内十余米都竖立许多木桩,用石灰砂浆灌死夯实,使两河再不能肆虐侵蚀。这些拦河坝不仅救了当时赵渡危难,且保障以后黄、洛两河流向固定,人民得以安居乐业。 阎敬铭严格执法,也严格治家,严教子孙。他有一个侄儿名叫三彪,仗阎之官势,横行乡里。阎敬铭将其从赵渡叫到北京。三彪进京后,几次到相府让人传禀,阎敬铭均拒不召见。忽一日,阎敬铭突然到其下榻处,劈头就问:“北京的街道有赵渡的街道宽不?”三彪答:“赵渡街道太窄小了,哪能比得上北京街道宽大。”阎敬铭说:“北京街道宽大,为皇亲国戚、达官贵人出入之地,量你横行不得。不若你回去让赵渡人给你把街道拓宽修大,天高皇帝远,任你横行如何?”三彪一听,急忙跪下,连连叩头说:“小侄知罪了,小侄知罪了。”阎敬铭说:“既然知罪,就要坚决悔改,弃恶从善。否则,我就告知朝邑知县,对你严惩不贷。”三彪深知伯父秉性,发誓“永不重犯”。阎敬铭这才将其领回府,继续给予训勉。住了三天,阎敬铭促其回家,要他回乡对以前有过不恭之人,一一登门认罪道歉,并寄书赵渡里正“严为监督”。从此,三彪洗心革面,重新做人,阎家之人谁也不敢再仗势欺人,人们无不称赞阎敬铭治家有方。 光绪十一年(1885年)十一月,慈禧欲筹巨资续修颐和园,阎敬铭奏曰:“现列强环伺,不可居安忘危,大兴土木,治国当以节俭为本。”慈禧览奏,大为不悦。光绪十二年十月,任会典馆正总裁。当时朝廷整顿钱法,拟令直隶、江苏各省添购机器,制造制钱。十一月,阎敬铭以“恐滋市廛[chán]疑虑”等理由,上疏反对。慈禧大怒,遂降旨:“该堂官不能仰体朝廷裕国便民之意,饰词延宕,着交部严加议处。”光绪特别加恩,将阎敬铭“革职留任”。光绪十三年十二月,开复革职留任处分。自十月至光绪十四年三月,因病屡请开缺,皇帝赏假三次。七月再提出奏请,遂准其开缺。光绪十五年,上疏请求返回原籍,得到允许,遂返回朝邑故乡。光绪十八年(1892年)卒,谥“文介”。 阎敬铭为人守正耿直,为官从不受请托、徇私情,往往令出必行,特别是其精于理财,在任时整顿户部吏治及多省军费开支,卓有成效。《清史稿》赞其曰“敬铭质朴,以洁廉自矫厉,虽贵,望之若老儒。”但终因清廷的腐败,慈禧只顾及个人享乐,不采纳阎敬铭的直谏,使得其终以戆直早退,无法施展自己的人生抱负。

(供稿:市地志办 编辑:李军 亢欣) |